材料表

- 塩麴を増やす

- 発酵済み塩麴

- ご飯約1合分(約330g)

- 塩 約123g (ご飯と水を合わせた重さの13%になるように)

- 水 約495ml (ご飯に対して1.5倍の重さ量)

塩麴の塩分濃度13%分の塩を入れる際に、麹(100g)+塩(13g)と計算してしまいそうですが、

(このレシピブログにもそんな計算が有りますが大目に見てください)

実際には麹と塩を足したものが13%にするには、

塩分濃度(%)=

塩の重さ(g)/食材の重さ(g)+塩の重さ(g)

∴ 塩の重さ(g)=

食材の重さ(g)×塩分濃度(%)/(100-塩分濃度(%))

になります。

例1:塩分濃度13(%)麹10gなら塩の量1.49g

例2:塩分濃度13(%)麹50gなら塩の量7.47g

例3:塩分濃度13(%)麹100gなら塩の量14.9g

塩麴を増やすにあたって、ネットで検索したのですが、小売店で売られている塩麴の時点で麹菌はほぼ死んでいる。とか、塩を加える時にほぼ麹菌は死滅するとか。60℃以上にしなければ麹菌は生きているとか、情報が統一されていませんでした。

私の実体験からすると約1年半の間に1ℓの食品保存容器に塩麴の種を購入し、その後は水でふやかしたご飯を追加して使い続けました。夏場はすぐに発酵?し、おかゆ状になりちゃんと麹菌が働いているんだなと思っていましたが、麹菌は死んでいる説を唱える方は、麹菌が出した酵素で発酵しているだけに過ぎないと断言しています。

そうだとすれば、約1年間にわたって数か月に1回は7割がた入れ替えては発酵させるには無理があるように思えます。麹菌が既に死滅しているのなら、酵素も作られませんから・・・

ただ、ヨーグルトメーカーで63℃に設定したら、発酵が止まりました。麹菌が死滅する説と酵素が失活する説が有りますが、60℃以上にしてはいけないのは事実です。

これからご紹介するレシピは科学的検証を伴わない私見で、麹菌は条件を保ちさせすれば生き続けるものだとして、ご提案します。

調理時間(15分)

待機時間(65分~)

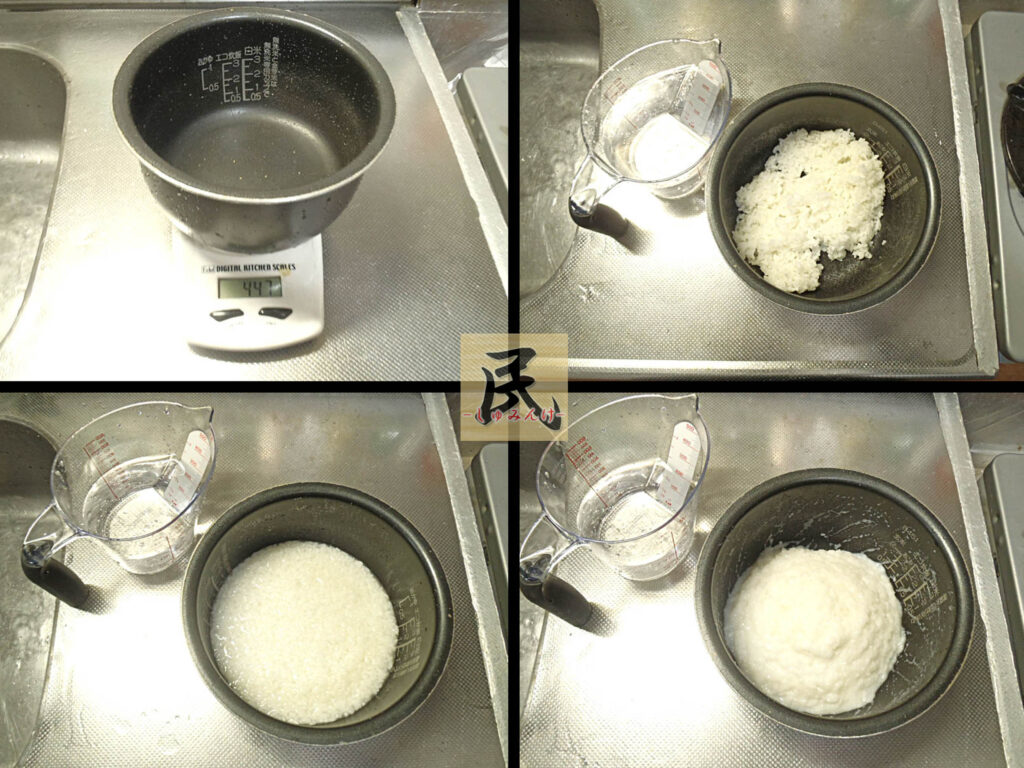

①炊飯器の窯の重さをあらかじめ計って重さを憶えておく。

②米一合を炊飯器で炊く。(残り物のご飯でも構いません。ただし、人の口が付いていない物)

③炊きあがったご飯に水200mlほど入れ全体になじませ5分程水を吸わせる。

④しゃもじでご飯を潰すようにかき回し、残りの水も段階的に入れる。

⑤おかゆ状のペーストになったら、出来上がったものを炊飯器の窯を測りに掛け、窯の重さを差し引いて、水+ごはんの重さを出す。

⑥水+ごはんの重さに対して13%の塩を投じる。

これ間違いでした→(100gなら13gの塩、200gなら26gの塩、300gなら39gの塩という様に)

塩の量は上記計算式で計算してください。

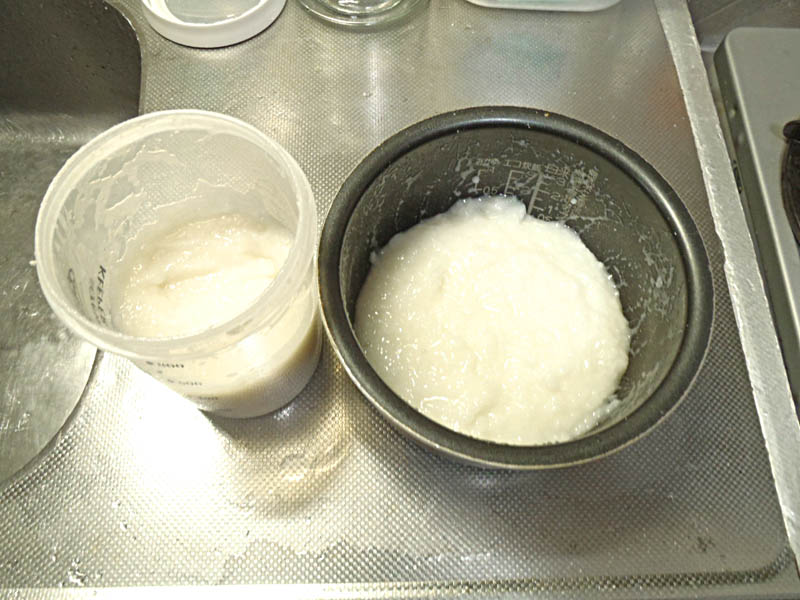

⑦既に発酵済みの塩麴を入れむらなく混ぜ合わせる。

⑧容器は完全密閉せず、蓋は閉めずに乗せるだけにし、夏場常温保存で3日から1週間で、冬場なら常温保存で2週間から3週間ほどで発酵します。

⑨1日一回以上は容器内の塩麴をかき回し、炭酸ガスを追い出し、かき回した時の抵抗でおかゆよりも固い感じを受けたら、13%塩水を少し入れて調整してください。

間違っても塩麴にお米を入れないで下さい。炊いて糊化されていないお米は酵素では分解されません。

塩麴保存容器はガラス瓶がいいか?PP製保存容器がいいか?

ガラスは古くから長期貯蔵に使われており、酸やアルカリにも強く、ガラス成分が溶けだして食品に混入する事は有りません。しかし、割れやすいので、撹拌の時には金属製の調理器具で撹拌しないで下さい。私は、盛大に割ってしまったので今はPP製の容器を使用しておりますが、大切に扱う自信がある方は、ガラス製の瓶での保存をお勧めします。