専用調理器具で低温調理するにも調理器具が高いとの理由で、炊飯器の保温機能を利用する方は多いと思います。(保温機能はメーカーやモードによって異なり、60度(低温保温)~73度くらいと言われております)ですがほとんどの炊飯器は低温調理機能はなく、メーカーからも推奨はされていません。

ですからそのような使い方をする方は「自己責任」でという形で社会に受け要られている?ようです。

今回は三合炊き炊飯器・象印/NL-BA05を使って、保温機能を調べてみました。

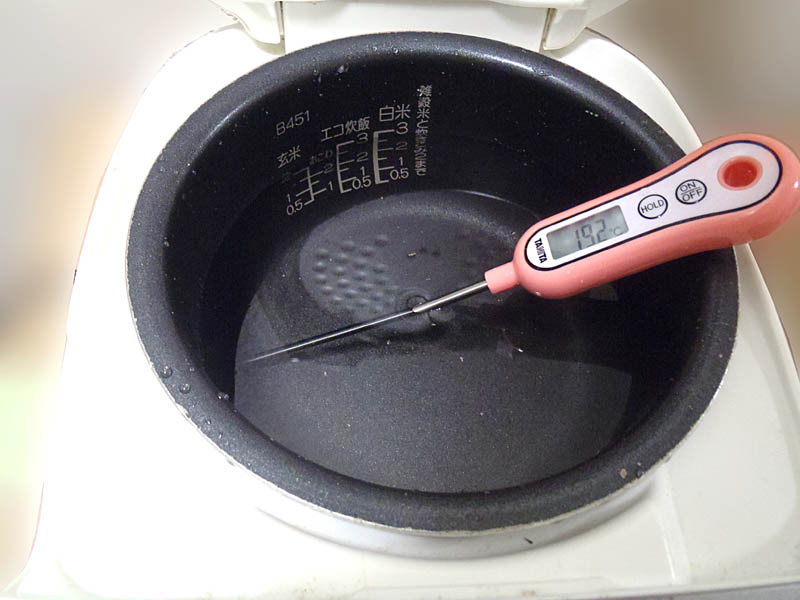

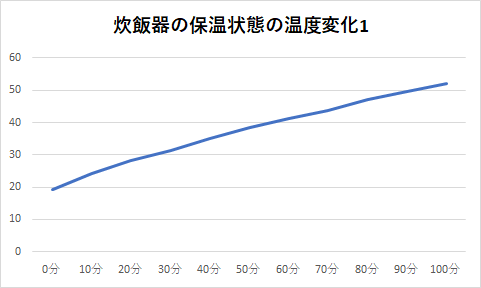

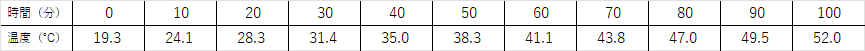

常温(19.3度)の水を1ℓ入れて保温してみた

100分経過しても最高温度71℃に迄昇温しないのが分かる。10分で4℃くらいの昇温レート

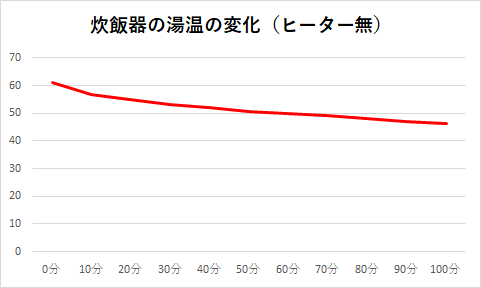

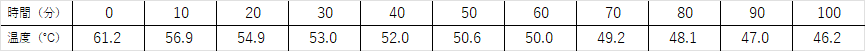

お湯(66.8度)を1ℓ入れてヒーター無しで温度変化を調べてみた。

入れて早々に窯の中で66.8→61.2℃に降下。その後は前半の降下は早いが後に緩やかとなり、10分で1℃位の下降レート

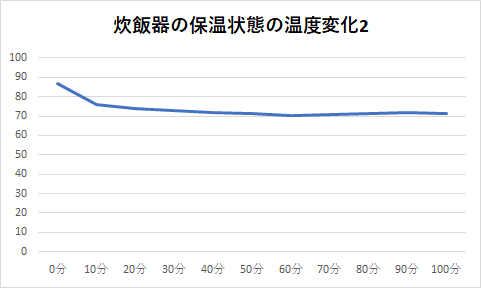

熱湯(96度)を1ℓ入れて保温して温度変化を調べてみた。

入れて早々に窯の中で96.0→87.0℃に降下。その後は前半の降下は早いが後に緩やかとなり、50分で約71.5℃で安定する。この炊飯器の保温温度がこの値と言える。

上記データを基に炊飯器を使ってどんな低温調理ができるか考えてみた

保温温度は炊飯器にもよるが、この炊飯器(象印/NL-BA05)は71℃前後、この温度より高ければ10分で1℃程降下し、低ければ10分で4℃ほど昇温する様だ。

そして、お湯を投じると5~10℃付近の温度低下がある。(温度が高ければ高いほど温度低下幅が広い)なお温度低下幅は食材の温度と量で変わることを考えると実際はこれ以上だと思われる。

例えば冷蔵庫から取り出した鶏むね肉300gをジップ袋に入れ、炊飯窯に入れて100℃に近い熱湯に入れて1時間でサラダチキンに仕上がる。(鶏むね肉は内部までカンピロバクターという食中毒菌がいるので、中心部はレアという分けにはいかない)厚労省の食肉の加熱温度のガイドラインは63℃で30分以上もしくは75℃で1分以上といわれているので、71度前後の保温機能を持つ炊飯器は肉の中心部までガイドラインを満たした熱を加えたことになる。

また、牛ブロック肉の表面はフライパンで焼き色が付くまで焼き、ジップ袋に入れ、炊飯窯に沸騰湯を入れて保温しローストビーフを作る時は45分程度で十分だ。内部に食中毒菌がおらず、内部まで火を入れずにミディアムで食べる時にはこのタイミングで良い。(※牛肉をフォークなどで刺した場合は表面の食中毒菌を内部まで引き込んでしまうので注意)

肉は60℃から70℃の範囲で固くなり、70度を超えるとより顕著になる。厚労省のガイドラインに沿いつつも衛生面をクリアするのがいかに難しく、温度管理をできない炊飯器では直感を頼りに料理するのがいかに危険か分かる。衛生面を完全にクリアするには、信頼できるレシピで調理し、尚且つ温度計を肉に差し込んで確認するなどかなり面倒な事になるだろう。

だが、先のローストビーフの様に表面を焼いてしまえばよい物や、刺身で食べられる食材や、昆布の出汁取りなど(一晩水出ししたものを60℃・1時間)には割と神経質にならずに使えそうである。また、保温を切っても10分で1度の低下なら予熱で調理も食材によってはできるかもしれません。

まあ、せっかくですから何か炊飯器で料理してみましょう。

調理時間(15分)

待機時間(60分~)

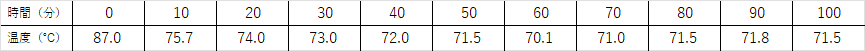

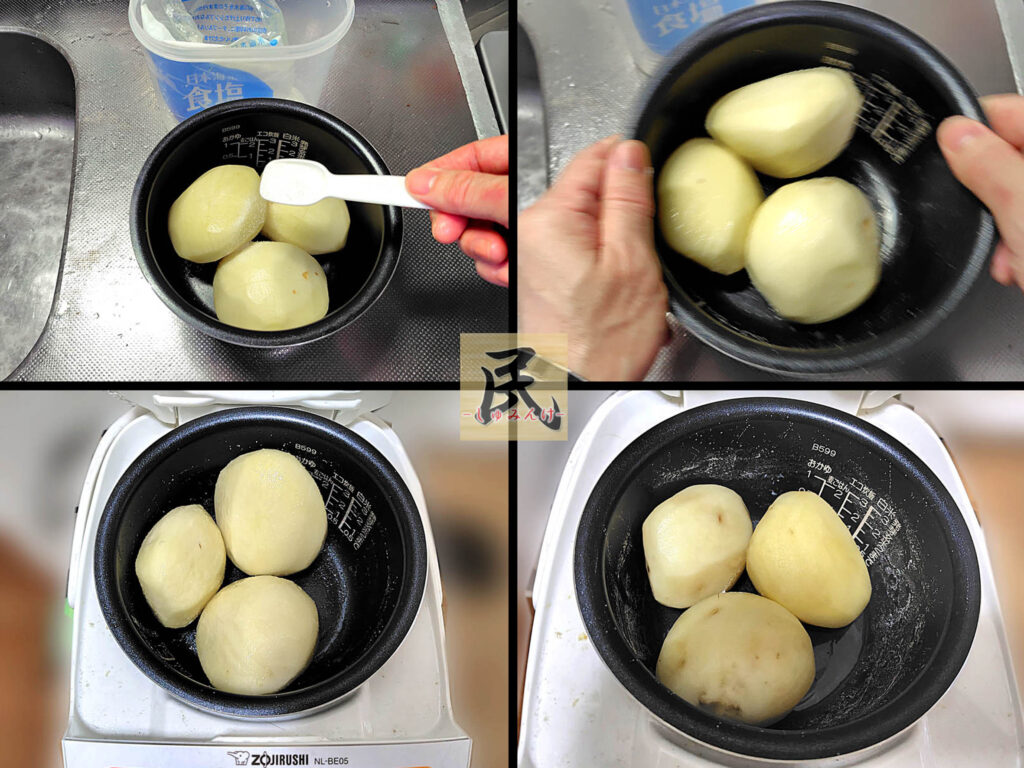

①新ジャガイモを水で洗い泥を取り除く。

②ピーラー、包丁等で皮を取り除き、表面を水洗いする。

③表面に深さ数ミリのバツ印の飾り包丁を入れる。

④炊飯窯に入れ、新じゃが重量に対して0.5%程度の塩を振り、釜を揺さぶって塩を均等にまぶす。

⑤炊飯器にセットして、通常炊飯する。

⑥ジャガイモ一個に対して10gを目安にバター乗せて器に盛り付ける。

完成

ジャガバタは多くの人に好かれるメニュー。そんなジャガバタをずぼら料理でもできないかと挑戦しました。

結果、250gのジャガイモの芯は火が通っているのにもかかわらずペクチンの作用のせいか固かった。200gの中小ジャガイモは問題なくホクホクの状態でいただくことが出来ました。

ジャガイモは火の通し方では固く仕上がってしまうか、ボロボロになるかの危うさが有り、温度管理は大切だと思うのですが、炊飯器の保温温度70℃がジャガイモの中のペクチンがイモを固くさせる効果を発揮する温度が60~70℃と言われております。

それ以上の温度で調理されたジャガイモなら保温状態にされても固くなりませんが、炊飯時の昇温温度が緩やかに60~70℃を通過した際は固くなってしまうようです。

(今回水を入れて調理していないのでそれがいけなかったかもしれないし・・・)

また、保温だけでジャガイモを調理した場合は、まるで生のような固さのジャガイモになります。逆にこれを煮崩れ防止で煮込み料理に使う手もありますが、だったらメークイン使えよという事にもなりますし、

結論、時短でジャガバタを食べたいときは電子レンジを使った方が良い。